黛瓦粉墙映着天光,马头墙脊挑起云影。2025年7月6日,安徽农业大学“田畴链语・包罗万绩徽韵行”暑期实践团踏入绩溪博物馆,这座融合了徽派建筑精髓的场馆,宛如一本摊开的千年典籍。从史前陶片到徽商印章,从文人手札到舌尖滋味,六个展厅串联起绩溪的历史脉络与文化基因,让队员们在触摸文物的温度中,读懂这座古城的精神密码。

太平天国木雕:刀凿间凝固的时代风云

人文绩溪厅的中央展柜里,一尊太平天国时期的木雕印章静静卧在柔光中。作为国家重要文物,它的木质肌理已泛出温润的包浆,而表面的雕刻却依旧棱角分明:缠枝莲纹环绕着宝瓶图案,花瓣的脉络细如发丝,宝瓶的轮廓刚劲有力,刀工在方寸之间游走,既有民间艺术的灵动,又藏着乱世中的肃穆。

“你看这朵莲花的翻转角度,工匠得屏住呼吸才能刻得这么精准。”讲解员的话语让队员们凑近细观。木雕上人物的衣袂褶皱、花草的俯仰姿态,仿佛在诉说着当年手艺人的虔诚。这不仅是一件实用的印章,更是一面时代的镜子——在战火纷飞的岁月里,民间艺术从未停止生长,反而将对太平的祈愿,刻进了木头的纹理里。

胡雪岩铜像:商道里沉淀的济世情怀

转过展廊,一尊青铜雕像在光影中伫立。胡雪岩身着长袍,左手按在腰间的算盘上,右手微微抬起,目光穿越百年光阴,依旧透着商人的敏锐与士绅的厚重。雕像旁的展板如连环画般铺展他的一生:从钱庄学徒到红顶商人,从开疆拓土的豪情到赈济灾民的善举,每个节点都藏着徽商“贾而好儒”的底色。

“他在杭州开的胡庆余堂,至今还挂着‘戒欺’匾额。”导游指着展板上的老照片说。队员们围在铜像前,听着“为富当仁”的故事:胡雪岩在饥荒年间开仓放粮,在战乱时捐钱助饷,商业版图的扩张始终与社会责任同行。这份“义利并举”的智慧,让百年后的青年们陷入沉思——在今天的市场浪潮中,如何延续这份兼顾利益与情怀的商道?

胡适书信:笔墨间流淌的文人风骨

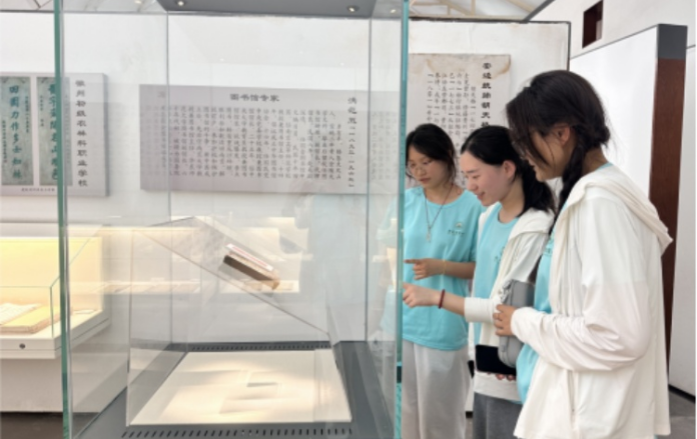

文献展区的玻璃柜里,几页泛黄的信笺牵动着参观者的目光。这是胡适写给妻子江冬秀的家书,字迹娟秀却不失力道,字里行间满是烟火气:“北平的菊花开了,想起你去年种的那盆,不知今年是否还在?”“小儿读书渐有长进,只是贪玩,像我小时候……”

有华丽的辞藻,却藏着最动人的温情。队员们注意到,信纸边缘有细微的折痕,仿佛能想见胡适伏案写信时的专注,或是江冬秀反复品读的珍惜。这些书信不止是私人情感的记录,更勾勒出民国文人的生活图景:在追求学术真理的同时,他们也珍视家庭的温暖;在激荡的时代浪潮中,始终保持着对生活的热爱。这种“庙堂之高”与“江湖之远”的平衡,恰是绩溪文人的精神写照。

徽菜展厅:烟火里飘溢的文化密码

新增的徽菜文化厅里,一股“看不见的香气”弥漫在空气中。这里没有实体菜肴,却通过老菜谱、铜制炊具、宴席复原场景,还原了绩溪作为“中国徽菜之乡”的味觉记忆。展柜里,一本民国年间的《徽菜谱》页面已脆化,上面用毛笔记录着“臭鳜鱼”的腌制秘方:“春日鳜鱼,用盐三分,花椒少许,瓦坛封七日,启封时虽臭,烹之香烈”。

旁边的铜制炒锅里,仿佛还能看到“绩溪炒粉丝”的金黄油亮;竹编的蒸笼旁,标牌写着“胡适一品锅”的典故——当年胡适任驻美大使时,常以此菜招待外宾,一层豆腐、一层腊肉、一层青菜,叠出的不仅是滋味,更是徽人“和合共生”的哲学。队员们看着这些展品,忽然明白:徽菜的精髓从不在于山珍海味,而在于将寻常食材做出讲究,正如绩溪人把日子过成诗的本事。

夕阳透过博物馆的天井,在青石板上投下斑驳的光影。这场研学之旅,让队员们懂得:绩溪的魅力,既在木雕的刀工里,在铜像的目光里,在书信的笔墨里,也在徽菜的烟火里。这座博物馆不仅是文物的容器,更是文化的桥梁——它让历史活了起来,让传统有了温度,也为今天的乡村振兴,提供了源自血脉的精神力量。(齐天同)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com