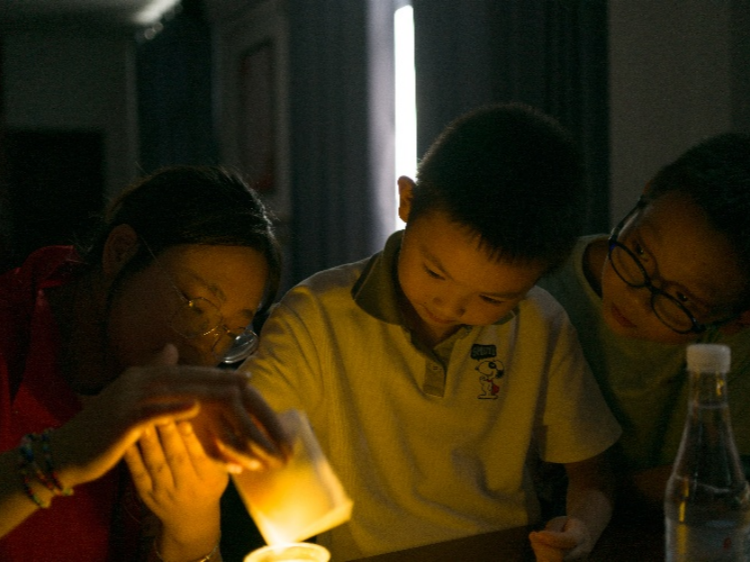

7月8日下午,休宁县月潭湖镇小珰村的会议室里炸开了锅。10岁的小宇举着杯子蹦跳着,杯里的“流星”还在慢悠悠下落,他仰着小脸追着安徽理工大学的志愿者问:“老师!水里真的藏着星星吗?”

这出“水中流星雨”的好戏,藏着超简单的魔法:在玻璃杯中倒上半杯清水当“夜空”,把维生素B2药片捏碎成粉末做“星子”,从杯口轻轻一撒,再用手机闪光灯打个“追光灯”——瞧!那些白色粉末像被施了咒,一边往下飘一边眨起荧光小眼睛,在水里划出弯弯的光轨。志愿者笑着揭秘:“这是维生素B2里的核黄素在表演哦!它就像个害羞的小星星,平时藏得严严实实,一碰到光就忍不住发光啦。”

而这,仅仅是安徽理工大学三下乡团队在小珰村开展暑期托管活动的一个缩影。在国画写意课堂上,志愿者先给孩子们讲解毛笔的种类,从狼毫的刚劲到羊毫的柔软,再示范正确的握笔姿势,指尖捏着笔杆,手腕悬起,力道要稳。孩子们学得有模有样,在一次次临摹中,渐渐找到感觉,笔下的山水虽稚嫩,却有了几分写意的韵味。

村里的老艺人金大爷带来了鱼灯制作的全套工具,竹篾、棉纸、浆糊整齐摆了一桌。金大爷拿起竹篾,手指灵活地弯折、捆绑,不一会儿,一个小巧的鱼骨架就成型了。孩子们围在旁边,眼睛瞪得溜圆。轮到自己动手,有的孩子笨拙地把竹篾往一起凑,却总也固定不住。有的小心翼翼地糊灯纸,生怕把薄如蝉翼的棉纸弄破。金大爷穿梭在孩子们中间,手把手地教,帮这个调整骨架角度,给那个示范浆糊的涂抹方法。当一个个形态各异的小鱼灯初具雏形时,孩子们别提多开心了。金大爷看着满屋子忙碌的小身影,笑得眼角起了褶子:“没想到孩子们学得这么认真,这门手艺有了小传人。”

当科学的好奇心撞上非遗的烟火气,小珰村的托管课堂不仅装满了知识,更让孩子们把本土文化的爱悄悄揣进了兜里。这份在玩乐与实践中种下的种子,终会在未来生根发芽,让科学探索的精神与传统文化的根脉,在他们心中共同生长。

值得一提的是,今年已是安徽理工大学连续第三年来到月潭湖镇开展“暑期三下乡”活动。去年,月潭湖镇正式成为安徽理工大学的大学生社会实践基地。一直以来,月潭湖镇主动作为,为广大青年投身农村开展实践提供力所能及的支持,搭建起大学生服务乡村、锻炼成长的平台,让这份校地情谊在实践中不断升温,共同书写着育人与乡村发展的美好篇章。(谭诗瑶)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com