近日,华龙洞遗址入选了安徽省考古遗址公园,是池州市首个省级考古遗址公园。作为撼动国际学术界“非洲起源说”的关键证据和长江文明重要支点,这处沉睡30万年的古人类家园,正以其独特的学术价值和文化魅力,成为安徽向世界展示中华文明的重要窗口。

起点很高

1988年,安徽省东至县尧渡镇汪村村的村民在修建羊圈时,发现大量碎骨化石。后经多次系统发掘,一个研究人类演化的“宝库”逐渐揭开面纱。华龙洞遗址是继周口店遗址之后,在中国发现的同时包含人类化石和石制品等人类活动证据的重要古人类遗址。

“像华龙洞这样一个有丰富古人化石的遗址,它的起点非常高”,安徽省文物考古研究所副研究馆员董哲说,“2006年,安徽省文物考古研究所专家韩立刚试掘时,就发现了古人类的牙齿和头骨碎片。”

约20个个体的古人类化石,400余件石制品,大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,以及大熊猫、剑齿象等80余种脊椎动物化石……在去年12月8日,国内外近百位专家共同参与的2024华龙洞遗址学术研讨会发布成果,提出华龙洞人是东亚地区向智人(现代人)演化的最早古人类——距今约30万年。

“华龙洞的文化内涵非常丰富,因为除了古人类化石,还有石制品、骨器,还有大量的动物碎骨化石。这么多的古人类化石和这么多的石制品共同出在一个遗址当中,在国内都非常少见。”董哲说。

其意义非凡,有力撼动了国际学术界长期占据主流的“现代人出自非洲”单源论,为探讨现代人起源提供了关键证据。其重要性在入选2024年度“国内十大考古新闻”时得到印证,评语明确指出:“安徽发现东亚地区向智人演化的最早古人类。”

意外惊喜

2013年12月,董哲来到华龙洞遗址现场,看到很多坍塌的巨石,一些原生堆积中掺杂着动物化石,他决心沿着韩立刚老师的足迹,留下来发掘华龙洞。

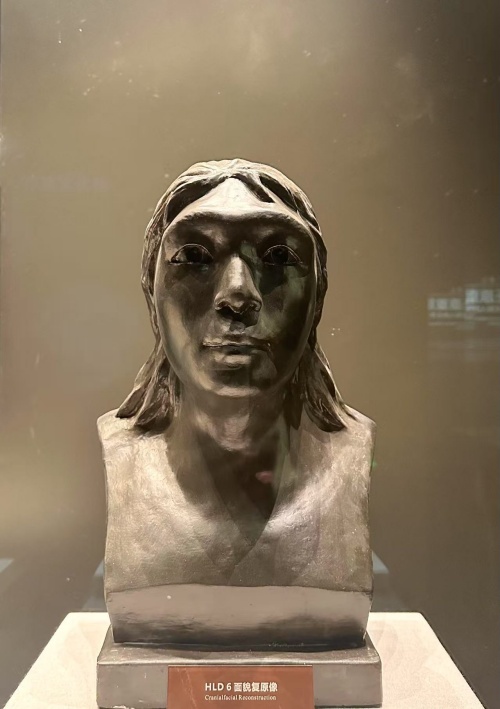

2015年,华龙洞出土了一件完整人类头骨,研究人员复原了她的容貌,发现这个13岁左右的“东至姑娘”长得有点“现代”:凹陷的眉间、较深的泪腺窝等。她还有和现代人相似的下巴,而下巴被认为是现代人的标志性特征。

“呈现这么多现代人面部特征的古人类化石,此前在中国乃至东亚同时期人类化石记录中从未有过。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰介绍,这说明,东亚地区人类从古老形态向现代形态的演化过渡,大约30万年前已经在华龙洞率先发生,比以往认知提早了8万年至10万年。

董哲还记得,“东至姑娘”出土时的情形。

2015年11月,在定向爆破巨石后,发现一个比较圆的化石,因为表面包裹了很多钙质胶结物,很难准确判断它的种属。“按照它当时的体积,推测它是一件非常完整的牛头化石”,然后它被抱到考古发掘临时住地。在住地的院子里,临时用防水彩条布搭了个简易的工棚,化石就存放在里面。后来吴秀杰老师用小剔针,把“牛头”外边的胶结物一点点剔掉,剔到第二天中午的时候,吴秀杰老师就把董哲拉到一边,非常兴奋地告诉他“把那个化石修出来了,它不是牛头,是个人头!因为有人的眉脊”。所有人都很兴奋,并和头骨合了影。

这么一个重要发现,而且根据后来的研究推断,头盖骨的年龄约13岁,为女性,董哲便和考古所负责人一起商量出了“东至姑娘”这个浪漫的称呼。

文旅延伸

据媒体报道,在深圳文博会上,“东至姑娘”IP系列文创大放异彩。产品种类丰富,涵盖主题冰箱贴、钥匙扣、谷子汉堡、贴纸等品类,生动再现了华龙洞人狩猎、野外活动等景象,受到广泛欢迎。

此外,华龙洞遗址已成为重要的研学旅行目的地。今年以来成功接待来自全国各地的“百家旅行商”考察团。据数据统计,截至6月18日,华龙洞遗址和陈列馆已成功接待省内外研学团队169个,服务研学旅游人员达6.1万人次。

让沉寂的历史开口说话,让远古的文明融入当下。华龙洞的价值以创新的方式“打破”时空壁垒,用最鲜活的市场语言沟通古今,撬动文旅深度融合。

当考古工作者俯身洞中,他们的身影在洞壁上投下剪影,仿佛与30万年前在此打制石器、围炉取暖的“华龙洞人”身影重叠。这跨越时空的呼应,正是中华文明生生不息、薪火相传的生动写照——我们从未停止探索与创造的脚步,在时代的洪流中,不断点燃新的文明篝火,照亮前行的征途。

就像董哲所说:“我们在现场发掘的堆积物,要经过多次处理,现场筛过后,再拉到山下水洗和干筛,当时我开玩笑说无论读书还是参加工作,从来没有这么累过,但是,确实很兴奋,很快乐,因为有发现,有惊喜,有价值,有期待。”(袁鑫 记者 殷艳萍)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com