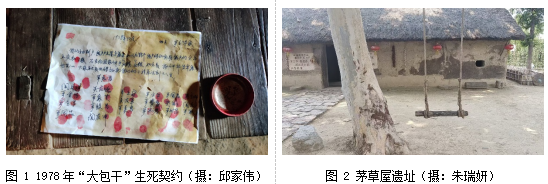

七月的皖东大地,稻浪翻滚。在小岗村农舍内茅草屋遗址内,安徽理工大学矿业工程学院“彩凤朝阳”实践队驻足良久。腐朽的桌案,泛黄的纸页上,18枚鲜红的指印穿越47年时光,依然滚烫——那是1978年冬,18位庄稼汉在茅草屋里按下的“生死契约”,由此拉开中国农村改革的大幕。

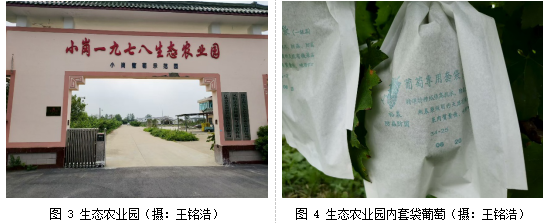

在刚获评“最佳旅游乡村”的小岗村内,实践队员见证了改革精神的时代延续。1978年18位农民签下的“生死契约”(图1),如今静静安置在茅草屋遗址内,成为打破思想枷锁的历史见证。农家复建的茅草屋遗址(图2),斑驳土墙铭记着“敢闯敢试”的初心。

不远处,现代农业产业园的智慧农田里,一架无人机正沿着预设航线低空掠过,螺旋桨搅动着热风,为稻田精准播撒水肥。屏幕上实时跳动的土壤墒情、作物生长数据,构成了新时代的“数字契约”。从“敢闯敢试”的改革原点到“智绘田野”的振兴图景,这场跨越近半个世纪的对话,让实践队队员们心潮澎湃。

“当年的他们用手印赌出一条路,而今天的我们用科技蹚出一条新道。”小队讨论时王同学感慨。在为期三天的实践中,队员们走进田间地头,跟着种粮大户操作智能灌溉系统,向农业技术员请教无人机植保技术,观看生态农业园的欣欣向荣。从“红手印”里的勇气,到“数字键”上的创新,小岗村的改革基因,在烈日下的走访调研中,悄然注入青春血脉。

“以前只在课本里读到‘大包干’,现在站在这片土地上才懂,改革不是抽象的词,是一代代人实打实的闯。”队员们在实践日志里写道。他们看到,昔日的茅草屋变成了错落有致的农家院,泥泞小路拓宽成柏油大道,村里的电商服务站将特色农产品发往全国,智慧农业示范区里,物联网设备让“看天吃饭”变成“知天而作”。

“从‘要温饱’到‘要富裕’,从‘靠力气’到‘靠科技’,小岗村的变化,是中国乡村振兴的缩影。”队员们在日志中感慨道。离村那日,无人机再次升空,在稻田上空划出一道银色航迹。队员们望着那道与纪念馆红手印遥相呼应的弧线,齐声诵读着:“承改革薪火,担振兴使命,以青春之我,建青春之乡土!”

47年风雨兼程,从“生死契约”到“数字契约”,小岗村的红手印从未褪色。而一批批青年学子的到来,让这份“敢为人先”的精神有了新的注脚——唯改革者进,唯创新者强,青春的力量,终将在乡村振兴的田野上,续写更多精彩答卷。

(李翀)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com