“2025年春节,我们的党员联合突击队放弃休假,在珠海‘鲲龙’AG600飞机全机雷电效应验证试验现场开展试验;2021年春节,我们团队驻守南昌试验现场,为C919的雷电防护验证。”中航工业合肥航太电物理技术有限公司(简称“合肥航太”)总经理、中航工业飞机雷电防护首席专家段泽民的叙述轻描淡写,却勾勒出这家企业数十年如一日在飞机雷电防护工作方面的躬耕与执着。

驱车行驶到位于合肥市长丰县岗集镇的未来大科学城核心区域,一座通体银灰色、四面刻画着各种型号飞机轮廓的庞然大物映入眼帘。这便是由合肥航太负责建设、高达118米的雷电防护与试验研究重大试验设施,全面建成后,这里不仅能满足各类飞机的雷电试验需求,还能为大气电学、材料学等基础科学研究以及电力、高铁、风电等民用领域的雷电防护提供支撑。它如同守护航空安全的钢铁堡垒,承载着中国从航空大国迈向航空强国的关键一跃。

位于合肥市长丰县岗集镇未来大科学城核心区域的雷电防护与试验研究重大试验设施

30年磨一剑的科技攻坚

谈及合肥航太与飞机雷电防护的故事,段泽民说这始于1992年的一场“临危受命”。当某重点型号研究所遍寻国内单位无果时,彼时中国科学院等离子体物理研究所的段泽民团队在技术条件简陋的情况下,用40天拼凑出试验装置,完成了我国首次飞机雷电防护部件试验。这场“从无到有”的突破,如同划破夜空的第一缕闪电,让中国人看到了自主掌握雷电防护技术的希望。

20世纪90年代,国家鼓励和提倡“大院大所”科技人员“走出去”解决国民经济迫切需要的技术难题。1995年7月,三十而立的段泽民走出了科学家办企业的第一步,创立了我国最早开展飞机雷电防护试验研究的单位——合肥航太,成为这个领域的一个先驱者和探路人。

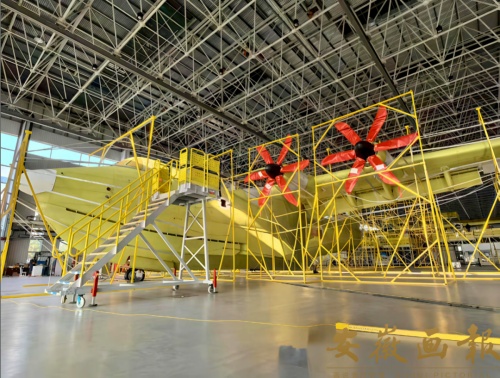

“鲲龙”AG600飞机全机雷电效应验证试验现场

彼时,欧美已建立完善的雷电防护体系,我国在该领域几乎一片空白。此后,合肥航太便踏上了追赶欧美的艰苦征途。从“新舟”60飞机起步,逐步承担ARJ21、C919等型号的雷电防护试验,合肥航太团队在一次次失败中摸索规律。2017年,他们携带自主研发的机动式全机雷电试验装置,为某重点型号飞机完成国内首次全机雷电防护试验,标志着中国彻底打破了国外在该领域的技术垄断。

雷电淬炼中的适航之战

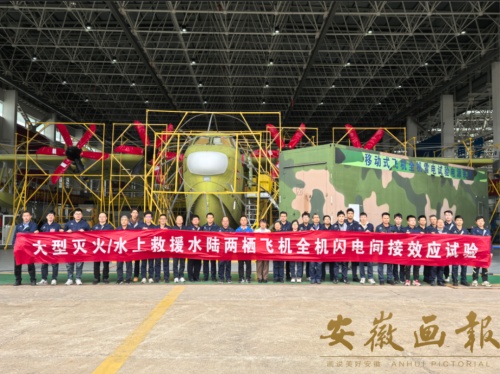

2025年4月12日,AG600拿到适航证,6月11日,获颁生产许可证(PC证),这款中国自主研发目前国际上最大的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机,既要在万米高空翱翔,又要在浪高数米的海面起降,复杂的使用环境对雷电防护提出了苛刻要求,建设过程中,也凝结着合肥航太团队无数的心血。

合肥航太团队投入AG600整机雷电试验攻坚

“每一架飞机在交付前,都要经过严格的雷电试验,在飞机雷电实验室里接受近万次雷电打击。”段泽民表示,从2017年参与AG600项目伊始,研制试验之路便充满荆棘。令他印象深刻的是2024年7月适航取证关键期,AG600起落架系统在高强辐射场实验中频频“卡壳”。民航局要求7月底达标,段泽民团队带着示波器熬了18个通宵,最终发现是线缆屏蔽层设计缺陷,配合厂方完成了整改。

ARJ21型飞机全机雷电试验现场

更严峻的考验出现在2025年春节。珠海试验基地的灯光彻夜通明,团队成员放弃团圆,投入AG600整机雷电试验攻坚。“油箱铆钉在雷击下产生微火花,这在万米高空可能引发爆炸。” 他们连夜拆解372个油箱部件,用激光扫描技术发现铆钉孔边缘0.1毫米的毛刺,最终在每个铆钉孔内嵌入0.05毫米厚的铜箔垫片,如同给油箱穿上“防雷衣”。

这种精益求精的态度贯穿AG600研制全程。机身下半部分的船型设计使其可能遭遇更复杂的雷电环境,团队深入分析飞机在不同气象条件下的雷击风险,通过数万次模拟试验优化防护方案。正如段泽民所说:“AG600一次汲水可扑灭4000平方米火场,几架集群作业相当于投下‘水炸弹’,但前提是它必须经得起雷电的考验。”试验团队坚守岗位,争分夺秒奋战在试验一线,历经两个月时间,最终圆满完成相关试验任务。

在C919的雷电防护验证中,合肥航太也扛起了“自主可控”的大旗。作为我国按照国际民航规章研制的大型喷气式客机,雷电防护是C919取证试飞的“一票否决项”。在欧美技术封锁的背景下,2021年第一季度,段泽民团队驻守南昌试验现场,每天工作14到16个小时,最终成功完成全机雷电适航取证试验。

彼时,中国商飞董事长贺东风来到现场和雷电防护试验团队一起度过除夕,并于大年初一主持了开试仪式。当试验完成时,他兴奋地说道:“这才是真正的自主可控。”这句话背后,是科研人员克服资金短缺、设备受限等重重困难的坚守。合肥航太的移动式雷电试验装置在C919试验中展现出的灵活性与精准度,打破了国外设备的垄断,为国产大飞机翱翔蓝天筑牢安全屏障。

C919客机全机雷电效应验证试验现场

如今的合肥航太已成为国内头部具备飞机雷电防护鉴定试验的单位,在合肥航太雷电综合试验大厅一侧的飞机机库里停放着一架供试验研究用的大型客机,而在另一旁,还有国产大飞机C929 的缩比模型,“如今,合肥航太已介入C929宽体客机的研发试验工作。”段泽民介绍。

走进合肥航太雷电综合试验室,这座亚洲单层高度最高的建筑,是全球唯一能同时进行全尺寸飞机雷电与电磁兼容试验的装置,也得到了国际同行的认可。法国国家航空航天研究院执行委员会成员、国际合作负责人Marc Lesturgie曾率代表团,在中国航空研究院相关人员的陪同下访问了合肥航太电磁实验室。面对这里的雷电重大设施和飞机电磁试验研究平台,代表团成员纷纷竖起大拇指,给予了高度评价。而在2024年12月,国际飞机雷电防护专业创始人之一AndyPlumer先生,在参加中国航空学会电磁环境效应分会学术活动期间,参访建设现场时更是激动不已,对实验室的先进设备与创新成果赞叹有加。

从大飞机到“空中经济”的跨界布局

当AG600完成适航取证时,合肥航太的实验室已悄然转向更广阔的“低空战场”。国内首例 eVTOL(电动垂直起降飞行器)全机雷电分区试验正在这里进行,沃飞长空AE200-100成为首款“冲击雷电”的eVTOL,标志着低空经济领域正主动迎战恶劣天气。

“低空经济将是万亿级市场,但无人机、飞行汽车面临更复杂的雷电环境。”段泽民介绍,工程师们正在研发微型雷电传感器,可安装在无人机机翼上实时预警雷暴风险。实验室的“雷电大数据中心”已收集全球200万次雷击数据,通过AI技术预测雷暴路径,未来每架飞行器都可能拥有专属的“雷电天气预报”。

这种跨界突围体现了合肥航太的技术延展性。从AG600的“水上救援”到eVTOL的“城市空中交通”,实验室如同科技孵化器,不断将航空领域的雷电防护技术转化应用于新兴场景。

雷电防护与试验研究重大试验设施机库内,一架适航状态客机被用于科学试验

“合肥航太取得的成绩离不开国家层面的大力支持、合肥市深厚的科创基因和团队的共同努力。”段泽民说,从中央到地方,一系列政策的出台为企业发展提供了有力保障。同时,合肥航太汇聚了一批来自不同领域的优秀人才,他们在雷电防护、高电压技术、电磁环境效应等方面各有所长,共同为实现我国航空事业的腾飞贡献力量。

迈向航空强国的征程中,合肥航太雷电综合实验室如同矗立在科技前沿的图腾,见证着中国科研人员以雷霆之力划破技术封锁的勇气,也守护着每一架国产飞行器无惧风雨的翱翔之路。当C919、AG600、C929与eVTOL等飞行器在合肥航太的“雷电考场”中淬炼成型,中国航空的未来,正乘着科技的翅膀,飞向更广阔的蓝天。(吴承江/文 黄洋洋/图)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com