跨学科学主题学习活动不是学科课程的简单补充或可有可无的装饰,而是对学科课程的超越。

2022版义务教育新课标规定,各学科用不少于10%的课时设计跨学科主题学习活动。这是一类新型国家课程——在国家课程方案和课程标准中明确规定并系统设置的正式课程,同时也是昭示着未来数字时代的新学习方式,能够打开学科的边界。本学期合肥市庐阳实验小学数学组结合课题推出了两节跨学科主题式学习的课程《一亿有多大》和《年、月、日的秘密》。

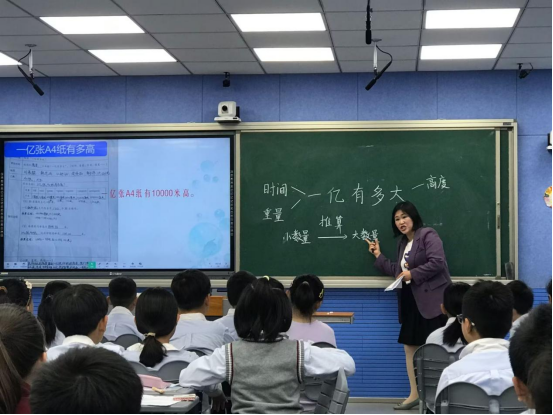

韩晓锐老师《一亿有多大》

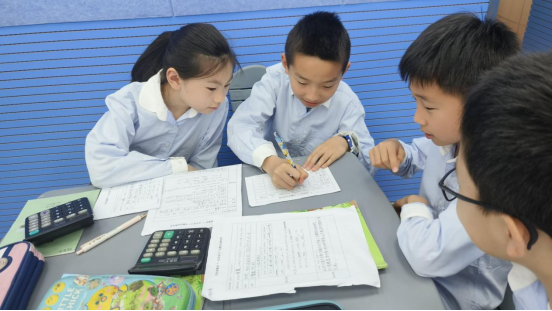

《一亿有多大》是苏教版小学数学四年级下册的一节数学综合与实践活动课,在研读教材的过程中,韩晓锐老师发现,虽然教材提了大量的实验素材(如本子、大米、硬币等),但实际教学时难以将其融入一个学习场景,教学过程比较割裂。因此韩老师教材进行了创编,带领学生从课本走向生活,引导学生经历丰富的实践、体验活动,自主提问,设计方案,分组开展数学实验,积累用小数量推算大数量的经验,感知一亿有多大。

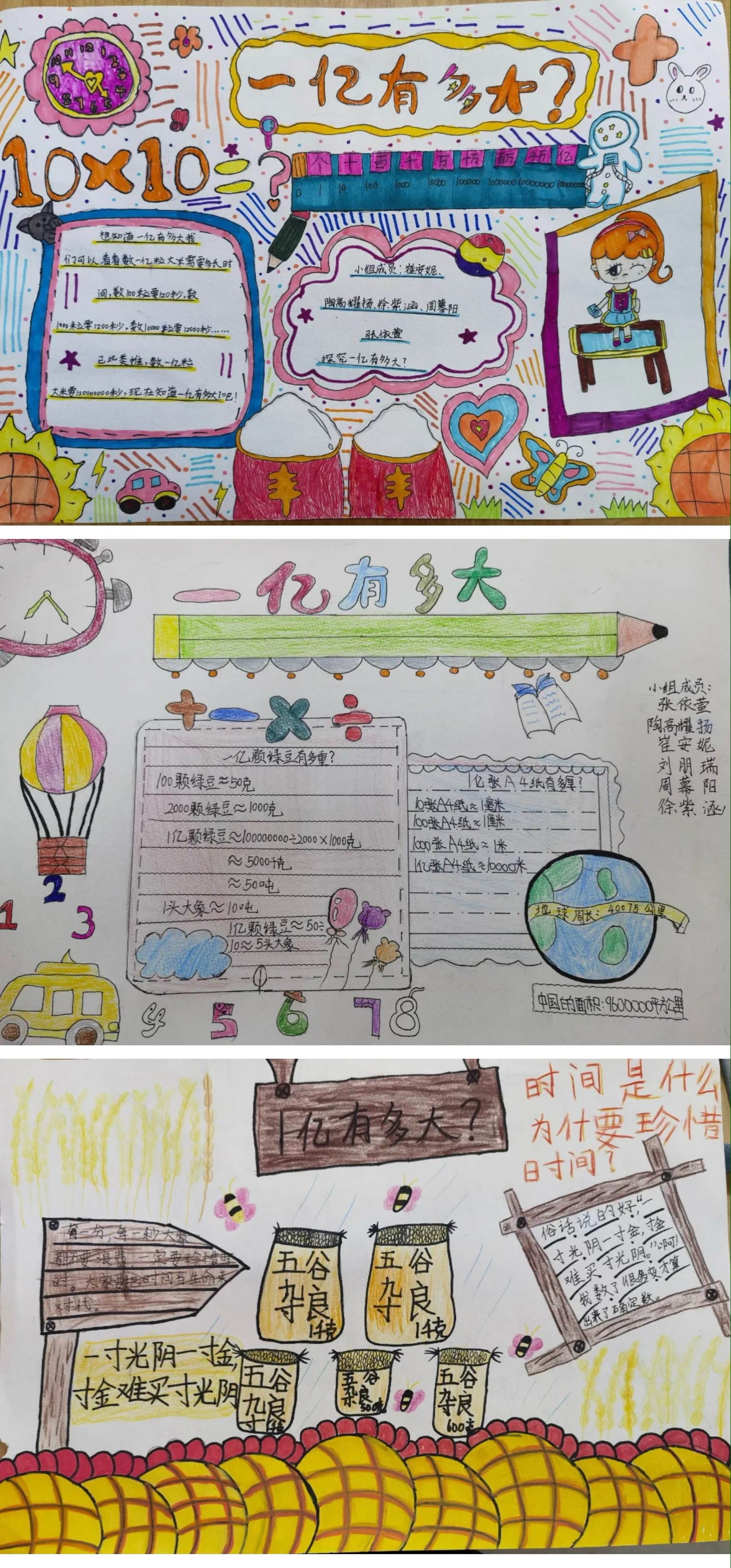

本节课利用身边最常见的大米作为探究对象,由大米的生长生产过程感知一粒粒小小的米来之不易和科技的发展,又结合学校食堂午餐班浪费食物的现象,让学生大胆猜想,激发学生对一亿粒米的好奇心与探究欲。学生通过实验对具体数量的感知,推算出“数1亿粒米要多长时间”“一亿粒大米有多重”,将时间和重量逐渐变得具体直观,有效提升了数感。在学生感叹一亿粒大米之多时,对学生展开了节约粮食的思想教育,与语文学科及道德与法治学科相结合,渗透德育教育。

学生从时间、重量两个维度去感受了“1亿大米有多少”发展了数感。紧接着韩老师又分别引导学生从高度上探索“一亿张A4纸有多高”和从重量上探索“一亿滴水有多少”,使学生切实经历解决问题的过程,获得丰富的数学活动经验和成功的喜悦。通过跟生活息息相关的一亿滴水、一亿张纸跟参照物对比,让学生直观感受一亿有多大的同时,在思想上进一步受到一次深刻的教育,体会节约、环保的重要性。

本课以“米”为媒,但并没有停留在“米”的世界,而是增加了一些与生活联结、宣传环保、倡导节约、渗透科技引领未来理念的素材,丰富学生的见识,让学生在了解相关信息的同时自觉关注粮食安全、环保、科技等热点问题,从小培养学生的责任感。课的最后,以问题“1亿有多大,还可以从哪些方面研究呢?”让学生的思维飞出了课堂,引导学生继续保持对数学的好奇和兴趣,还可以从不同维度对1亿的大小进行丰富、多元、立体的感知。

李佳能老师 《年、月、日的秘密—实践应用》

李佳能老师执教课例是三年级的主题式教学课程《年、月、日的秘密—实践应用》。课前李老师布置了“周末一天的作息时间表”的制作任务,孩子们在课上通过对优秀作息表的欣赏,从“劳逸结合、兴趣爱好、家务劳动、适量运动、亲子时光、充足睡眠”等不同角度进行了评价,在评价辩论中逐渐懂得如何结合实际情况合理地规划一天的时间,学生在实践与反思、修正与完善中不断成长,德育教育也在润物无声中生根。

李老师借助问题“一年中还有哪些特殊的日子?需要做怎样的特殊规划?”启发学生懂得在特殊的日子要做特殊的规划,进一步完善对时间规划的合理性,把课内的知识延伸到课外的学习与生活当中,使数学知识更加人性化。同时,借助问题“今年的六一儿童节是在学校庆祝还是在家庆祝?”引发认知冲突,进而引出制作月历牌的必要性。制定方案是解决问题过程中的重要环节,学生借助探究单思考“怎样制作一年的月历牌”“制作月历牌都用到了之前学过的哪些知识?”,使学生在原有认知经验和日期线索,充分发挥想象力和数学思维能力,在动手操作中去创造美和感悟美,合理制作独一无二的2024年的月历牌。

学生以小组为单位详细地展示了自己制作的月历牌,通过追问“为什么3月12日是星期二”等关键问题,鼓励学生对自己的推理给出合理的解释,进一步巩固年、月、日连续性、周期性等知识,提升学生的推理意识。通过对标注的特殊日子进行交流和评价,知道区分阴历和阳历,进一步了解中华优秀传统文化。

最后,通过引发学生谈梦想,学习邓清明和全红婵为梦想拼搏的精神,激发学生为实现梦想而努力拼搏,培养学生的家国情怀。李老师的课堂环节设计层层递进,课堂教学以小组合作的方式进行,放手让学生去探索“年、月、日”的秘密。

跨学科主题学习是未来数字时代的新学习方式,能够打破学科边界,实现学科融合,凸显综合价值。通过这两节课的展示,大家进一步明晰了跨学科主题学习的意义、价值和实施策略。下一步,庐阳实验小学将抓住数学与多种课程知识之间的契合点,设计具有创新性和突破性的主题活动,真正落实新课标要求,帮助学生提高综合能力和素养。

(王倩 施虹/图 韩晓锐 李佳能/文)

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com