1964年10月16日,新疆罗布泊上空升起一团蘑菇云,如同东方破晓的曙光,照亮了中华民族自强不息的道路,也宣告了中国第一颗原子弹的成功爆炸。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸

这颗原子弹诞生于金银滩。

金银滩草原,位于青海省海北藏族自治州,这片美丽而宁静的土地,曾建设有中国第一个核武器研制、试验和生产基地——国营二二一厂(对外名称青海省第五建筑工程公司,又称221基地)。“干惊天动地事,甘做隐姓埋名人”。从1958年开始,先后有数万名科技人员、技术工人、领导干部进入二二一厂,用青春、智慧、汗水和勇气铸就了“两弹”的辉煌成就,在不到10年的时间,成功研制了中国第一颗原子弹、第一颗氢弹,铸就了伟大的“两弹一星”精神。

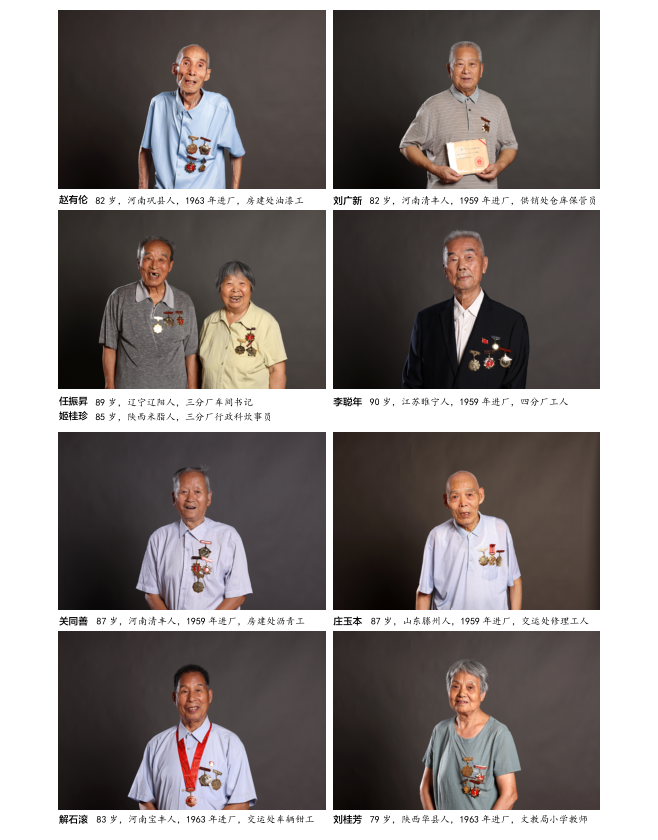

一枚枚金灿灿的奖章“诉说”着老一辈核工业人不平凡的一生

聚是一团火,散是满天星。20世纪80年代中期,二二一厂完成历史使命,20世纪90年代初,曾经在这里奋斗过的二二一人被分配到全国27个省份的532个县市,其中有700余名英雄儿女来到安徽合肥,现如今在世的还有300余人。

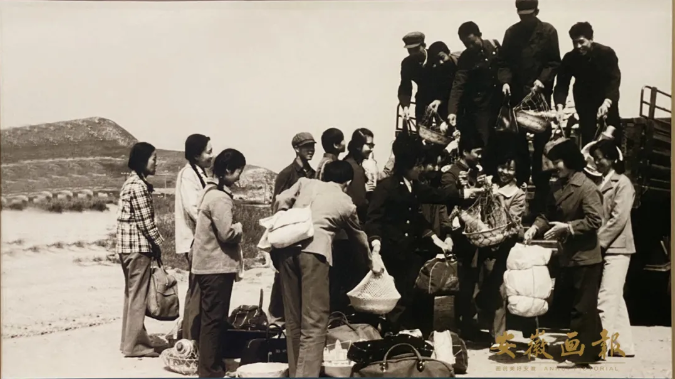

1958年10月至11月,近万名建设者开进金银滩,开始建设221基地

221基地厂房、车间、实验工号建设

今年是新中国成立75周年,也是我国第一颗原子弹成功爆炸60周年。六十年,一甲子的岁月流转,曾经的热血与激情、奋斗与坚守,如同永不磨灭的星辰,在历史的天空中熠熠生辉。

大批科研人员陆续奔赴二二一厂

二二一厂各部门科研人员开始原子弹研制攻坚大会战

习近平总书记多次强调:“‘两弹一星’精神激励和鼓舞了几代人,是中华民族的宝贵精神财富。把‘两弹一星’精神一代一代传下去,使之变成不可限量的物质创造力。”

原子弹爆炸后,冲向爆炸区采集资料

在爆心查看核武器爆炸现场

新时代的今天,这些曾在青海金银滩草原1170平方公里神秘禁区内默默奉献青春的二二一人已白发苍苍。讲述起曾经的峥嵘岁月,他们依然激情澎湃、豪情满怀。

无畏艰险,热血青春共奔赴

走进合肥市蜀山区团安新村,一栋砖红色外表的建筑引人注目,门楼上“中核二二一‘两弹一星’精神纪念馆合肥馆”的字样,诉说着这里的不寻常。

位于青海的中国第一个核武器研制基地纪念碑

馆内的资料显示,按照历史沿革划分,基地旧址共有十八个厂区,包括:一厂区以设计部105大楼为中心,包括产品生产的三个重要车间和两座实验楼,承担内球组合件任务;二厂区主要负责炸药加工和试验,以及产品总装任务;三厂区为炸药仓库;四厂区主要承担环境条件实验任务;五厂区为废品处理厂;六厂区为爆轰试验场,承担冷试验任务;七厂区承担核物理、核化学测试任务;八厂区为汽车修理厂;九厂区为油料仓库;十厂区承担机械加工和机械修理任务;十一厂区为产品运输站台;十二厂区为普通货物运送站台;十三厂区为铁路管理站;十四厂区为热电厂;十五厂区为水厂;十六厂区为污水处理厂;十七厂区为粮食和生活用品仓库;十八厂区为生活区,包括厂办公楼、邮局、医院、商店、影剧院、职工宿舍楼、小学校、幼儿园、食堂等。

二二一厂厂办大楼

二二一厂一分厂

二二一厂四分厂

二二一厂七分厂

我国第一颗原子弹在二二一厂二分厂组装完毕后 , 通过上星站装运上列车 , 秘密运往新疆罗布泊进行试验

“看,这就是我们当时的防寒四大件:皮帽子、蓝色棉大衣、大头鞋和牛毛毡。”88 岁的王文广曾是二二一厂二分厂的一名技术工人,作为第九作业队成员参与了中国第一颗原子弹的试爆工作。

1955年参军的王文广在某部队担任炮兵,后赴朝鲜参加抗美援朝,1958年回国后,他和几百名战友成建制前往青海,参与二二一厂建设工作。

王文广 88 岁,山东滕州人,1959 年进厂,二分厂化工

由于二二一厂建设工程浩大,当时厂房尚未完全建好,王文广先后去了沈阳、黑龙江生产炮弹的工厂,系统学习炸药相关技术。1960年,他和战友们又来到位于河北的一处临时试验基地(17号工地)继续工作。随着二二一基地具备了科研、生产、生活的基本条件后,王文广回到草原,被分配到二分厂201车间,从事炸药浇注、压装、成型等工作。

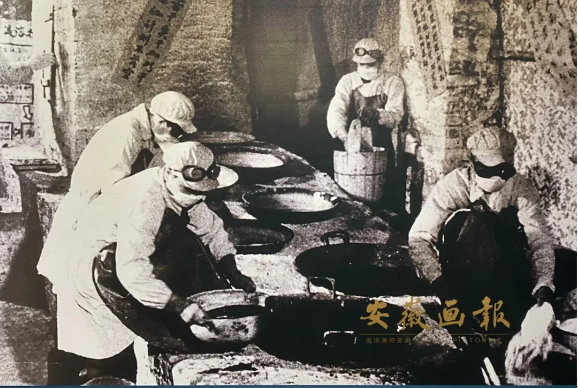

“那时候什么都不怕,只想着干好工作。”回忆起自己亲身经历的那段刻骨铭心的往事,王文广语气十分坚定。核武器部件制造极其精密且高危,一个工艺环节出错,将带来难以挽回的损失。在炸药生产线上,王文广和同事们每天面对的都是极具危险性的工作,必须全神贯注、一丝不苟,比如需要手工搅拌炸药粉末,并将其浇入模具中制成炸药饼。每次搅拌炸药时,都要戴上厚厚的口罩和手套,即便如此,炸药的气味还是让人难以忍受,但他们都克服了。

二二一厂爆轰试验场(组图)

“听到轰的一声巨响,我们立马从躲避的山坡下冲了出去,大家一起欢呼跳跃。”第一颗原子弹试爆成功后,王文广直言太兴奋了,“大家全都跑到山坡上欢呼。”

默默耕耘,上下同心搞攻坚

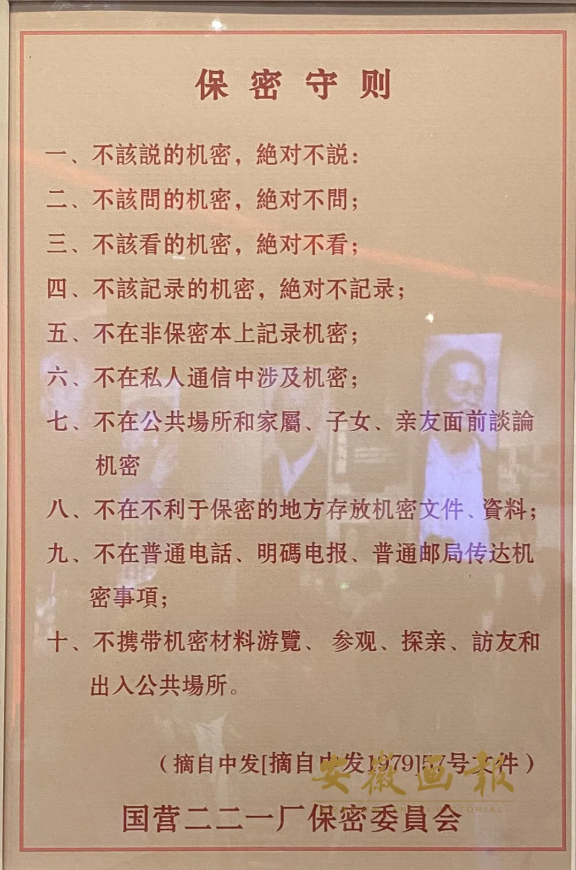

今年85岁的王体明在二二一厂三分厂从事制氧工作。1963年,在部队当了五年工程兵的他转业来到青海,和绝大多数人一样,起初并不清楚厂里具体是干什么的,“只知道是保密厂,每个房间都张贴着保密守则”,直到后来第一颗原子弹爆炸成功,王体明才知道原子弹是二二一厂制造的,他也参与到了这项伟大的工程中。

王体明 83 岁,河南邓县人,1964年进厂,三分厂制氧工

因为工作性质的特殊,王体明从未向别人透露过自己的工作内容。当有人问他从事什么工作,王体明总是模糊地回答说生产机械的,“那时候真叫‘上不告父母、下不告妻儿’,专心搞生产。”王体明说,“那期间,妻子来探亲也是住在厂区外。”1981年妻子带着五个孩子随迁到厂里后,才知道他的具体工作,“孩子们当时都觉得很自豪,我也觉得很欣慰。”

工作的几十年里,王体明曾见到过很多到厂里视察的上级领导,特别是1966年3月30日下午,邓小平到厂里视察,王体明就在夹道欢迎的人群里。当日下午3点钟左右,在青海省、二机部和二二一厂领导的陪同下,邓小平身着黑色长呢大衣神采奕奕微笑着走进激动的人群,来到广场前,亲切地向大家招手致意,和职工握手问候,“邓小平同志很亲切随和”,王体明说。

二二一厂工作人员熬制炸药

邓稼先等科学家,有时候在厂区里也能遇到,“也并未觉得他们有什么特殊,就像普通工人,当时在厂里的科学家、技术工人太多啦”,王体明说。

王生华曾是二二一厂三分厂303车间主任,从1963年进厂到1993年退休,爱学习、肯钻研的他,在工作中先后提供了大大小小的合理化建议二三十项。

“生活环境虽然很艰苦,但苦中作乐是最难忘的一段记忆!”曾经的奋斗岁月,每一个点滴,王生华都历历在目。

王生华85岁,陕西富平人,1963年进厂,三分厂303车间主任

1963年,他和同学乘坐火车从西安来到青海,到达西宁休整后,来到了二二一厂,他们被安排到了机修厂(后改名三分厂),王生华被分配到检查科。

“那时候觉得自己年轻,不想干检查之类的工作,就想去车间一线学习工作、提高自己。”在王生华的申请下,厂里通知他到513车间(后改名303车间)去报到,干模具加工工作。

上班后的第一个周日,车间让王生华从行政科领了油毛毡纸、钉子、木条等,帮他在临时仓库内一个房间的墙角,隔出了一个大约两平方米没有门的小间,只能放一个单人床板,里面很暗,临时挖了一个一拳大的小窗透入一点光亮。

时间过得很快,转眼间半年过去了,冬季来临,工人们盼望的分厂单身宿舍楼交工的日子就快到了,大家都急着想搬进去住。

二二一厂部分建设者(组图1)

可是只有一栋楼,人多房间少,领导决定尽量想办法让大家都能够搬进去住。于是,每间仅12平方米的房间里摆放了上下床,可以入住8人。房间是以车间、科室为单位安排的,这样同宿舍的人可以一起上下班而互不影响。宿舍虽然小到人挨人,特别是早晚洗漱时还要排队,但大家还是相处得很开心。

在工作岗位上,王生华和同事们都是实干、巧干,大家伙儿拧成一股绳,加快速度、干劲十足,力争提前完成试验任务。

当第一颗原子弹爆炸成功的喜讯传开,王生华和同事们激动得热泪盈眶,兴奋地相互拥抱、欢呼,“宿舍的八位同志买来了十六斤桔子,每人两斤放在一起边吃边聊,当时的桔子好吃得难以言表!”王生华动情地说。

勇担重任,薪火相传耀光芒

起初,二二一厂没有学校,随着随迁家属的增多,厂区人口逐渐增加,于是小学、初中和高中相继建成。艰苦环境中为基地职工的子女们搭建起知识的殿堂,成为厂里学校和老师们的重任。

罗凤云80岁,河南许昌人,1975年进厂,文教局高中教师、工会主席

第一颗原子弹爆炸成功的时候,罗凤云正在河南大学化学专业读书,毕业后便被分配到家乡河南许昌的一所高中任教。1975年,34岁的罗凤云调入二二一厂,担任矿区高级中学的化学教师。

在厂里的十几年里,罗凤云一直坚守在教学岗位上,直到二二一厂撤销。教学过程中,罗凤云刻苦钻研,承担着繁重的教学任务。尽管地处高原,教室里缺氧,气候条件恶劣,但大家都齐心协力,共同克服困难。孩子们面临的最大难题是记忆,尤其是英语课,需要花费大量精力去背诵和记忆。

二二一厂部分建设者(组图2)

为此,学校、老师和家长都付出了巨大的努力,只为让孩子们能够考出好成绩。为了提高教学质量,老师们在简陋的教室里,用一支粉笔、一块黑板,为孩子们传授知识。他们还常常熬夜备课,用钢板刻制试卷,手写试题,然后用油墨印制出来供学生们练习和考试,“孩子们都很刻苦,记得1985届学生整体成绩在青海省排名第一”,罗凤云说。

罗凤云回忆,她带的学生中,后来有的从事化工行业,有的选择了其他职业,但各自都在岗位上发光发热,让她感受到了辛勤付出带来的成就,“刚开始调到这个偏远的地方时,很多人都不理解,觉得我是从内地跑到了边疆。但我从没后悔过。”

在那个特殊的年代,保密工作至关重要,保卫干警们用自己的忠诚和警觉,日夜守护着基地的安全。

曹振法83岁,河南内黄人,1959年进厂,西办从事保卫工作;丁兆菊86岁,河南内黄人,1959年进厂,西办服务员

曹振法曾是二二一厂保卫处的一名干警,“任何一点疏忽都可能导致不可挽回的后果,那时候我们就是遵照命令,做好自己的工作。”和大多数人一样,曹振法起初也并不知道厂里是搞原子弹研究的,只知道厂里一直强调保密、安全。因为工作的特殊,他很少与人讲起厂里的事,“甚至很多亲朋好友以为我去的是青岛”,曹振法止不住地感慨,“能够参与其中,让科研人员能够安心地投入到工作中研究原子弹,我很自豪很骄傲。”

征程荣耀,幸福愿景触手及

“那里高寒缺氧,饭是煮不熟的夹生饭,常年积雪风沙让人睁不开眼,自然条件十分恶劣。但二二一人在国外技术封锁的背景下,苦干实干,一心就要造出原子弹。”回忆起那段激情燃烧的岁月,84岁的张国顺依旧按捺不住激动的心情。

张国顺83岁,山东东明人,1963年进厂,行政处环卫科副科长

1962年,张国顺来到二二一厂,一开始在食堂搞采购,后来在总厂行政处工作。恶劣的气候令他印象深刻,“大风吹得沙子打在脸上生疼,紫外线特别强,晒得很。但是大家从不叫苦,一心一意搞建设。”为了祖国的国防事业,凭着革命热情和自立于世界民族之林的决心,大家自力更生、艰苦创业、毫无怨言。现在,张国顺担任合肥管理处党总支副书记、退休第二党支部书记。2019年至今,他被合肥市蜀山区五里墩街道聘为先锋宣讲团宣讲员,宣讲“两弹一星”精神,“只要还能动,就一定响应习近平总书记的号召,把‘两弹一星’精神宣扬传承下去”,张国顺说。

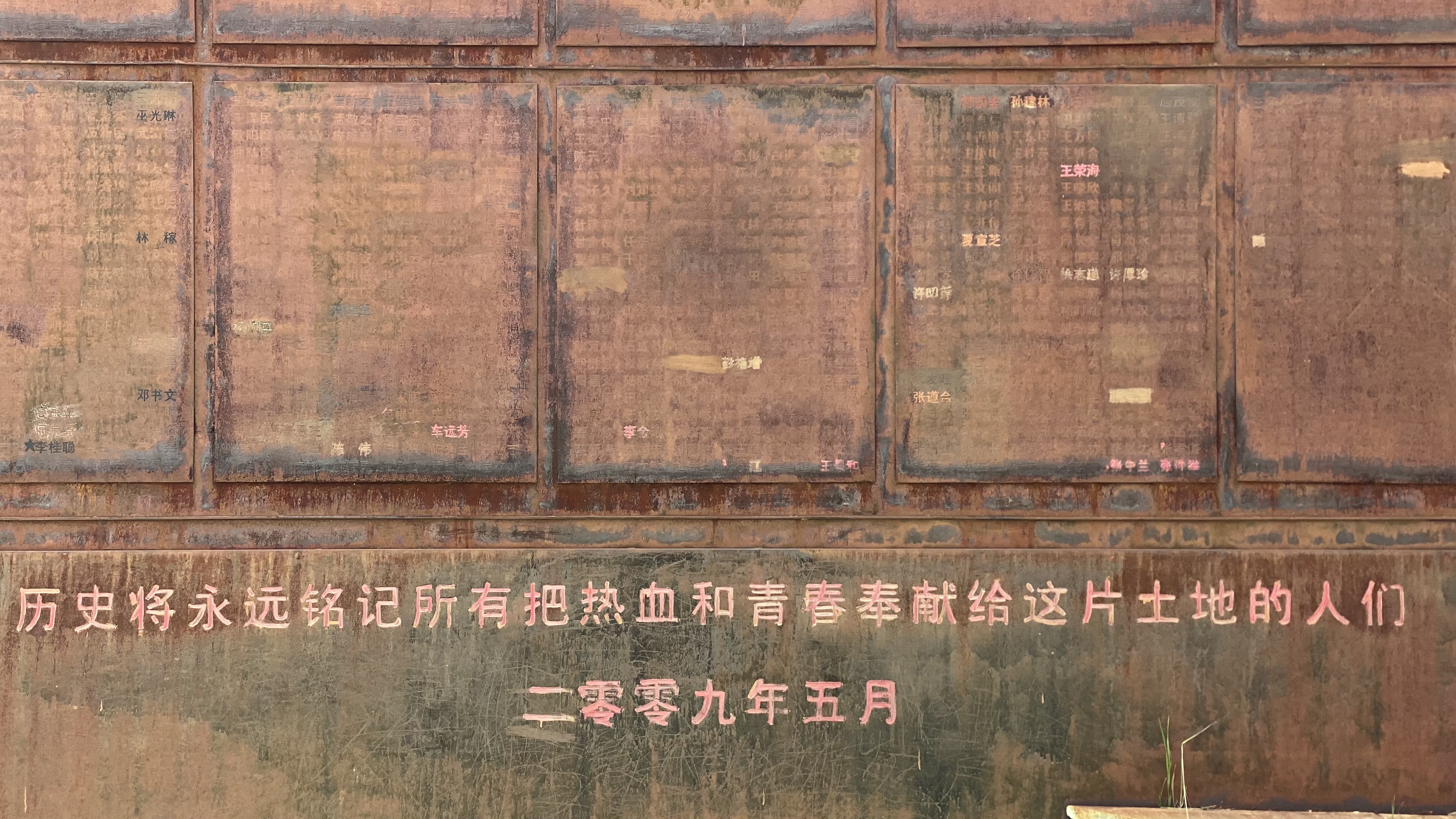

二二一厂建设者名录

1964年10月16日,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功;1965年5月14日中国第一颗核航弹试验取得圆满成功;1966年10月27日,中国首次发射导弹核武器试验成功;1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功……83岁的董殿举对这些日子记得特别清楚。

1959年,年仅18岁的董殿举从老家河南清丰来到金银滩,一干就是几十年。

董殿举83岁,河南清丰人,1959年进厂,供销处工会主席

“那时候条件艰苦,我们只能临时住进牧民搬走后留下的牛棚、羊圈里,有时就在山上挖个洞睡觉,晚上还能听见狼叫。冬天睡觉时戴着棉帽,第二天被子、帽子上都是冰霜。”

董殿举回忆,当时只知道是响应党中央国务院的号召,参与支援青海大建设工作,厂子是什么性质的、具体地点在哪都不知道。刚来时,眼前是一片荒草滩,野草比成人高,风沙刮得眼睛都睁不开。这里自然环境恶劣,冬天最低气温可达零下40摄氏度,喝水只能从十几公里外河沟里去挑,“刚去的时候高原反应很厉害,嘴唇发紫、喘不上气、晚上睡不着觉。”

在厂里,董殿举从事的是物资管理工作,一开始是保管员,后来担任仓库管理科科长,直至退休。在基地大规模的工程建设中,物资供应是至关重要的一环。董殿举说厂里有八个大型仓库,保管五金交电、化工材料、劳保用品、仪器仪表、水暖配件等器材物资,还有大型的露天货场,保管大型设备。为保障基地全面建设的需要,仓库的干部和工人坚持24小时全天候工作,一天三班倒,装卸速度很快,做到车辆随到随卸。

二二一厂部分建设者(组图3)

直到1964年原子弹爆炸成功,从电视上看到实况转播,董殿举才知道自己也参与了这项伟大的事业,“感到很光荣,虽然吃过苦,但是不后悔”,董殿举说,现在他的子女、孙辈中也有不少人在从事与国防相关的事业,自己老有所依、老有所养,各方面都有保障,生活很幸福。

习近平总书记十分牵挂和关心原二二一厂老同志的晚年生活,2018年5月和2019年1月先后两次作出重要批示,要求解决好他们生活上遇到的困难和问题,并通过宣传二二一厂作出的重大贡献,带动“两弹一星”精神和核工业精神宣传。

二二一厂部分建设者(组图4)

合肥市五里墩街道与中核集团核工业二二一离退休人员管理局合肥管理处,共同构建了“双服务双关爱”的离退休服务模式,致力于关心关爱二二一离退休老同志,倾心为他们解决养老、医疗、居住等方面的困难,让他们在晚年生活中得到更多更好的关怀。与此同时,双方联合建设中核二二一“两弹一星”精神纪念馆合肥馆,积极利用新媒体平台合作拍摄微视频、微党课,形成弘扬“两弹一星”精神和核工业精神合力,讲好二二一故事、核工业故事、中国故事。

在未知中摸索前行,在无畏中英勇奋斗,在坚守中书写传奇,老一辈核工业人用自己的行动诠释了什么是爱国、什么是奉献。“两弹一星”精神,是他们身上的烙印,是中华民族宝贵的精神财富,激励着一代又一代的中国人不断自强、奋进。

文字:吴承江 黄洋洋

图片:黄洋洋

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com