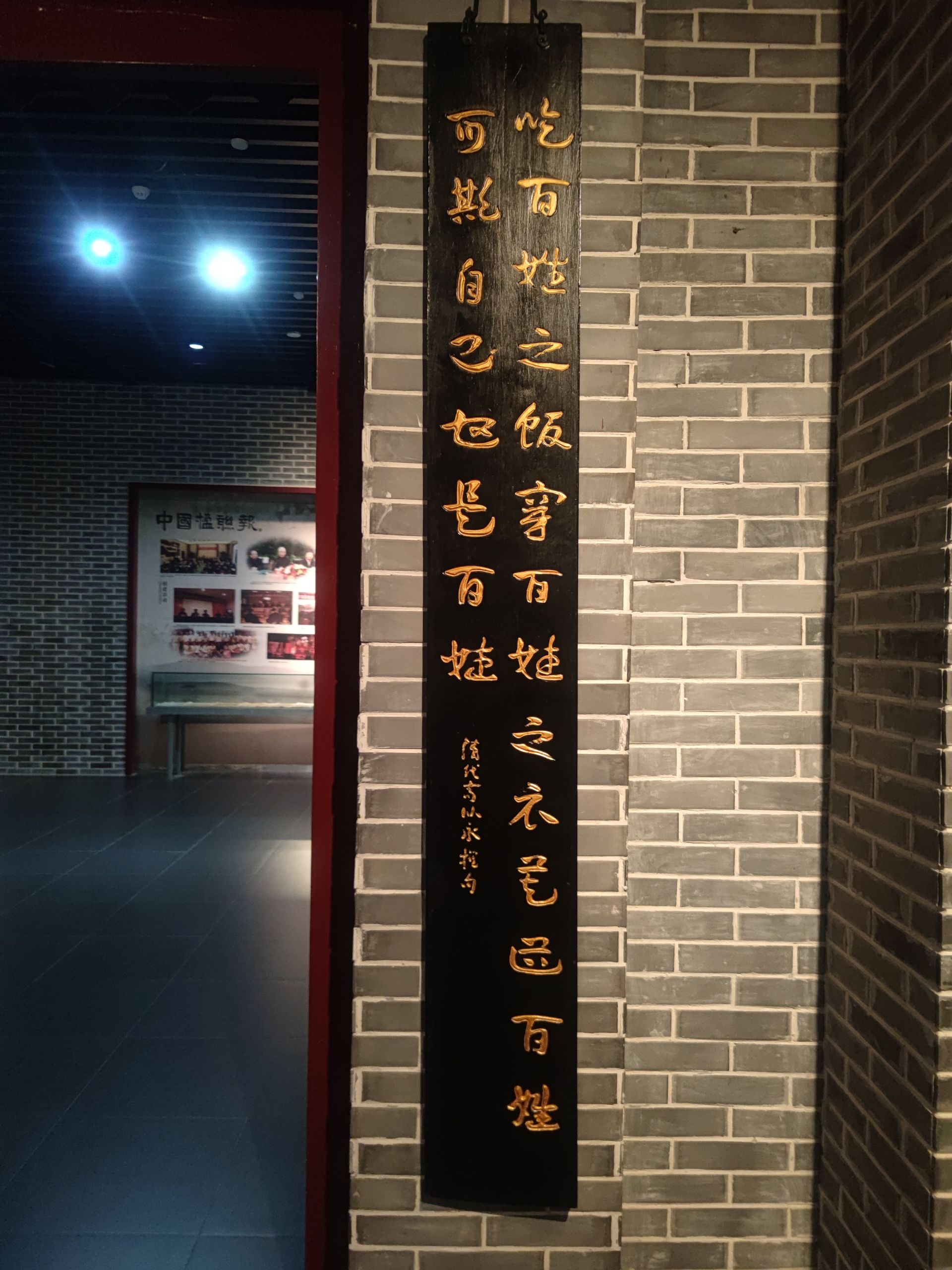

“吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不荣,失一官不辱,勿说一官勿用,地方全靠一官。”这句广为引用的对联为清朝户部江西司员外郎高以永所作,不过很多人不知道的是,高以永的祖籍是蒙城。

蒙城被誉为中国楹联之乡,也是中国楹联学会机关报《中国楹联报》的驻地。如今,高以永的这副对联悬挂在蒙城博物馆“楹联文化专馆”中,成为广大党员干部学习进步的“现实版”的教材。

对联作者祖籍蒙城

2013年11月26日,习近平总书记在山东考察,在菏泽召开座谈会时,总书记给市、县委书记们读了一副对联:“吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不荣,失一官不辱,勿说一官无用,地方全靠一官。”

公开资料显示,对联的作者高以永,浙江省嘉兴府秀水县新丰村(今浙江嘉兴市南湖区新丰镇竹林村)人。于康熙十一年(1672年)中举人,十二年(1673年)中进士,十八年(1679年)调任内乡知县,兼管镇平、淅川两县事务。康熙二十七年(1688年)升任直隶省安州知州并兼新安县事。

“现在大家都听说过这副对联,对高以永了解可能不多,更让人想不到的是,作者的祖籍就是咱蒙城县。”蒙城县政协委员张建同说,《内乡县志》《安新县志》等文献对此均有记载。

据《安新县志》记载,高以永,北宋名将高琼第二十二世孙。高琼父高乾为燕人,五代时其父徙居亳州蒙城,籍于此。

为官之道在于为民

高以永的这副对联为什么会受到这么高的关注?生命力如此强盛呢?在张建同看来,这副对联就是一本为官尽职的“教科书”,深刻阐述了“官与民”“做事与做官”的辩证关系,至今仍有借鉴意义。

“吃百姓之饭,穿百姓之衣”,说明官员的衣食住行都依靠百姓,官员手中的权力来自百姓,一切取之于民,也要用之于民。“莫道百姓可欺,自己也是百姓”,道出了为官的真谛:莫忘了自己的出身,你现在是官,但你也曾是民,只有服务百姓的使命,没有凌驾于百姓之上的权力。

“得一官不荣,失一官不辱”,做官的时间是有限的,而做人却是一生一世的。身在仕途,就应该宠辱不惊、两袖清风、心系百姓,情怀家园,不为名所累,不为利所诱,不为进退去留所烦恼。“勿说一官无用,地方全靠一官”,才有高低在志向,官无大小皆为民,为官一任,就应有造福一方的责任与担当。

张建同说,这副对联语言朴实无华,感人至深,上联要求官员正确对待百姓,坚持“民为贵”,以百姓为天,爱民如己;下联要求官员正确对待自己,淡化“官本位”,以勤政为己任,造福一方。这种时时想为百姓谋福祉的民本思想,对现在的官员仍然适用。

知行合一百姓拥戴

高以永不仅这样说,而且也是这样做的。无论身居何位,官职高低,他都能做到爱民如子,一心为百姓谋福祉。

清康熙十八年(1679年),高以永到内乡上任。此时正值明末战乱后不久,民生凋敝,内乡地处鄂、豫、陕三省交界处,军需供应负担沉重,百姓苦不堪言。高以永赴任刚进入内乡县界,就赶紧访问百姓疾苦,上任的第一件事便是制定赈济民困的方案,将耕牛、种子等农耕物资发给贫民,鼓励农耕种植,改善生活条件。

据清康熙《内乡县志》《嘉兴县志》等志书记载,高以永到任时,襄阳杨来嘉部常借农时越境骚扰,且诱贫民子女离家为其奴仆,如有逃脱,就抓捕其亲戚邻居。高以永到任第三天,就下令抓住了两名骚扰百姓的士兵,并将此事报告给南阳知府,知府害怕得罪杨来嘉,想不了了之,而高以永坚持请知府呈报给臬司(主要负责刑狱诉讼事务的提刑按察使司),最终两名士兵受到制裁。此事在当地影响很大,自此,内乡县治安状况大为改观。

高以永离任后仍奔走为民请命。康熙二十四年(1685年),户部以黑铅不敷国用为由,对河南省增加黑铅征收任务五万余斤,由于书吏捣鬼,最后分配给内乡县任务为两万八千斤。为此事,高以永多次奔走省会呼吁,虽然收效甚微,但他不改初心,直到调任直隶省安州知州时,还在为减轻内乡赋税奔走呼告。

清同治《内乡通考》对高以永评价“广开垦,除匪盗,其有造于内乡者甚大,宜其崇祀名宦也。”高以永勤政为民,政绩卓著,赢得百姓拥戴,在他离任时,内乡百姓“夹道挽留”。

“高以永的这副对联在中国楹联发展史上留下了浓重的一笔,也进一步丰富了蒙城作为中国楹联之乡的文化底蕴。”张建同表示。记者:李鹏 文/图

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com