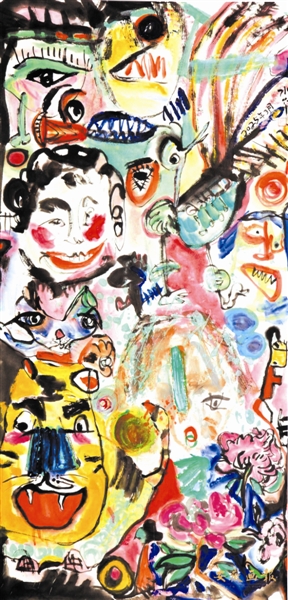

葛水平的画作

2025年,诗意与现实交织的乡村史诗:“葛水平作品典藏(7种)”由安徽文艺出版社出版,收录长篇小说《裸地》《活水》,中短篇小说集《我望灯》《小包袱》《一丈红》,文化散文集《走过时间》《山下灯火》。在这套作品中,葛水平书写了一个个动人的故事,展现了太行山地区的风土人情,描画了中国乡村历史变迁的缩影,更写出了她对平凡人、事的热爱。

葛水平,一位极难用文字去描述或概括的写作者,她写作,也写字、画画、弹古琴、做衣服……她是山西省文联主席,国家一级作家,第四届鲁迅文学奖获得者,也是一位山西大地的丈量者。她的作品涵盖小说、戏剧、散文、诗歌等,《喊山》被改编为电影,创作剧本《盘龙卧虎高山顶》《平凡的世界》。

“我笃信简单平凡之物的力量”

记者:葛老师您好!对于我们生在江淮之间的人来说,童年住在窑洞里、用毛驴拉着家当出行,是一种非常陌生的生活。基于您儿时在沁水的成长经历,能不能详细说一说上世纪六七十年代的山西沁水,是怎样的状况?

葛水平:上世纪六七十年代的山西沁水,是一幅典型的北方水墨画。沿袭着祖辈的生活方式,故乡人居住在依山而建的土窑洞里。厚重的黄土层赋予了窑洞天然的保温性能,使得室内冬暖夏凉。简朴的土炕、粗粝的墙面,是那个年代特有的生活质感。在交通闭塞的年月里,毛驴成为连接村落与外界的重要纽带。它们与主人朝夕相处,构成了农耕文明最生动的写照。物质匮乏是那个时代的鲜明特征。供销社里有限的商品陈列,折射出那个特殊年代的经济面貌。贫穷年代,说书唱戏、杂耍卖艺,热闹非凡。我笃信简单平凡之物的力量,它们存在于举手投足间,目力所及处,是触手可及的实在与安稳。这些本质往往藏匿于日常事物的表象之下,如同暗处的根系,支撑着可见世界的蓬勃生长。

记者:您年少时学戏,在后来很多的作品中也反复写过戏剧,比如散文集《山下灯火》里就写了很多民间戏剧,俗语说人生如戏,学习民间传统戏剧,对您以后的写作(包括为《平凡的世界》作编剧)有什么影响?

葛水平:民间戏剧犹如一座活态文化宝库,保存着大量鲜活的民间叙事原型、地域风情和民俗意象。童年时学戏,舞台上历经千锤百炼的叙事范式,为我的写作提供了宝贵的参照。“凤头、猪肚、豹尾”的结构美学,“一人一事一线”的情节法则,以及“无巧不成书”的戏剧性处理,都能启发我在创作中实现张弛有度的节奏把控。“以形写神”更是启发了我通过细节白描来展现人物的深层心理。

《平凡的世界》这类史诗性作品的影视转化过程中,传统戏剧的时空处理艺术具有特殊价值。戏曲“三五步走遍天下,六七人百万雄兵”的写意美学,提示编剧如何用典型场景替代冗长叙述。民间戏剧“无冲突不成戏”的创作铁律,对现实题材改编具有重要启示。

编剧可以借鉴戏曲中“一波三折”的冲突构建方式,将小说中的生活流叙事转化为富有戏剧张力的情节链。特别是在表现时代变革与个体命运的交织时,传统戏剧中“个人与天命”的对抗模式往往能产生强烈的艺术共鸣。

“文学若缺失了疼痛感,便如同无根的浮萍”

记者:阅读《活水》,太行山一带的农村生活清晰地展现出来,让人想起迟子建的《额尔古纳河右岸》,展现的是鄂温克族的生活,只不过在描写的中国现代化进程中的乡村变化,《活水》更加典型。您说坚信在未来人们会重返故乡,那么是不是让故乡的土地持续利用起来、活起来,才算真正地重返故乡?对于您个人而言,从精神层面来说,是不是可以说从未离开过故乡?

葛水平:故乡的土地承载着祖先世代相传的生命密码,其持续利用与活化是重返故乡的重要维度。对一个出生在乡村的写作者来讲,这片沃野不仅是地理坐标,更是文化记忆的载体,维系着游子与故土的精神脐带。当土地通过特色农业、生态旅游等方式焕发新生时,便为返乡者搭建了物质与精神的双重归宿。这种活化不仅重塑着乡村的经济肌理,更在当代语境下延续着农耕文明的基因密码,使“重返”从抽象情怀转化为具象实践。

在精神维度上,我与故乡始终保持着隐秘而深刻的对话。那些屋檐下的晨昏、田野间的劳作,早已超越地理范畴,升华为永恒的精神原乡。这种创作实践本身,就是一场穿越时空的返乡之旅。那些深植于记忆的乡音、习俗与节气更迭,依然在灵魂深处构筑着永不坍塌的精神家园。从这个意义上说,真正的我从未离开故乡,我只是带着故乡行走四方,在文字中完成一次次精神的还乡。

记者:“抛开乡村(故乡)写别人的城市,就找不到疼痛感。”您的写作很多都是在写山西的风土人情,写发生在这片土地上的人和事。您在这里所说的写作的“疼痛感”,具体是指什么?写作为什么需要疼痛感?

葛水平:疼痛感是抹不掉的,更多的时间里在与人有意作对,它固执地将人想忘掉的东西在黑暗中放大和强化,让你永远挥之不去。记忆所展露出的生死、命运和一生的辛劳于写作,恰似黄土高原上纵横交错的沟壑,是岁月在灵魂上刻下的真实印记。

当我书写山西这片土地时,笔尖总会不自觉地触碰那些隐痛——老窑洞前的喜悦,在现代化浪潮中显得格外孤寂;成为非遗的铁匠铺在城镇化进程中逐渐凋零,打铁声湮没在机械的轰鸣里;乡人被风霜雕刻的皱纹里,藏着对土地既依恋又不得不离去的矛盾。这种痛感不是矫揉造作的悲情,而是与故土同呼吸时自然产生的生命震颤,是血脉里流淌的文化基因在时代变迁中的阵痛。

文学若缺失了疼痛感,便如同无根的浮萍,难以在读者心田扎根。这份痛楚是文字的筋骨,它让平面的叙事有了立体的深度。当作家将故乡的疼痛倾注笔端时,那些文字便有了温度与重量,能叩击读者内心最柔软的角落。疼痛感更像一柄锋利的手术刀,剖开生活光鲜的表象,暴露出那些被刻意回避的真相。正是这种直面伤痛的勇气,让作品获得了穿越时空的力量。对我而言,写作就是一次次重返精神原乡的朝圣之旅,唯有带着这份刻骨铭心的疼痛感,才能在纸上重建那个正在消逝的乡土中国,让文字成为联结过往与未来的精神脐带。

“写作于我,是一种近乎本能的生存方式”

记者:好的作品,总是透着一股强烈的作者个人气息,就好比同样是写乡村的散文,刘亮程的散文和您的作品,就算隐藏作者姓名,也能一眼看出是谁的文字。您的这种非常大气、独特、难以模仿的笔触,是如何习得的?

葛水平:民间,生生不息的语言富矿,蕴藏着汉语言最本真的生命力。在这里,语言挣脱了现代性的规训枷锁,不再是冰冷的符号系统,而是化身为有血有肉的存在,在百姓的日常言说中自由呼吸、恣意生长。

刘亮程生活在新疆的民间,他的语言特殊魅力在于,它始终保持着与土地、生活的血肉联系。农人谈论节气时的精准表述,工匠描述手艺时的形象比喻,妇人闲话家常时的生动转述——这些未经雕琢的语言结晶,既承载着集体记忆的温度,又闪烁着创造性的光芒。

我在北方的乡村,在看似粗粝的方言俗语中,有未被现代汉语驯化的原始力量。当我将这些带着泥土芬芳的语言元素融入创作,文学就能重新接通民族文化的根脉,在当代语境中焕发出新的生机。这既是对语言本真状态的回归,也是对创作可能性的拓展。

记者:莫里森说:“写作是为了作证,是寻求生活的秩序”;帕特里克·莫迪亚诺说:“我之所以搞写作,是因为我不会做其他事情。”能不能谈一谈您的写作观?

葛水平:我的写作观,或许可以用“在文字中安放生命”来概括。写作于我,既非神圣的使命,也不是刻意的追求,而是一种近乎本能的生存方式。就像莫里森所说的“作证”,我的笔触总是情不自禁地记录那些平凡生活中的震颤——故乡那些老脸数着黍粒时的专注神情。这些细微的片段都在催促我将它们凝固成文字。但写作从来不是止痛的良方。相反,它常常让我更清晰地看见自己的脆弱与孤寂。写作迫使我凝视那些不愿触碰的隐痛。

记者:您与安徽也很有缘分,新作《笑孩儿》将在安徽文艺出版社出版。对于安徽,您有着什么样的印象?有哪些喜欢的安徽作家?

葛水平:安徽于我而言,是一幅展开的山水人文长卷,每一处笔墨都令人心驰神往。淮河以北,沃野平畴如金色织毯,孕育着丰饶的农耕文明;江淮之间,丘陵连绵起伏,湖泊星罗棋布,勾勒出江南水墨;而长江之南,黄山耸立,奇松、怪石鬼斧神工,云海翻涌生烟,将山岳之美演绎到极致。毗邻黄山的宏村与西递,街巷间藏着数百年的光阴故事,春日里油菜花盛放时,北方人疯了一样奔着花海而去。

安徽拥有众多历史名人,如老子、庄子、华佗、朱元璋、李鸿章、陈独秀、胡适、陶行知等,涵盖了政治、经济、学术、科技、艺术等多个领域。此外,安徽的徽商文化、戏曲文化(如黄梅戏)、宣纸文化、竹雕文化等也都独具特色。

热线电话:0551-62620110

举报电话:0551-64376913

举报邮箱:3598612204@qq.com